PERとは?

PER(株価収益率)とは

PERは「株価収益率(Price Earnings Ratio)」の略称で、企業の利益から見て株価が割安か割高かを判断するための指標です。読み方は、「ピーイーアール」または「パー」です。

PERは、現在の株価が1株当たり純利益(EPS)の何倍になっているかを示しており、PERが低い(数

値が小さい)ほど株価は割安、高い(数値が大きい)ほど割高と判断します。

PERには、過去の実際の利益を基に計算する「実績PER」と、将来の予想利益を基に計算する「予想PER」の二つがありますが、投資判断にあたっては、将来の成長期待を反映する予想PERを利用するのが一般的です。

PERが活用される理由

PERは、企業の収益力に着目し、同業他社や業界平均の数値と比較することで、その企業の株価の相対的な割安度を評価するのに役立ちます。

また、PERは投資家がその企業の将来の成長性をどのように評価しているかを示すバロメーターでもあります。ただし、企業の資産価値に着目するPBRとは異なり、利益が基準となるため、赤字の企業では計算できません。

PERの計算方法

PERは次の計算式で算出され、単位は「倍」です。

例えば、株価が1,000円で、1株当たり純利益(EPS)が50円の企業の場合、PERは「1,000円÷50円=20倍」となります。

PERの数値が低いほど割安と判断するのはなぜ?

PERは、その企業の株式が1株当たり利益の何倍で取引されているかを示します。本記事でも、低い方が割安と解説していますが、なぜ数値が低い方が割安なのか、投資を始めたばかりの方にはイメージしにくいかもしれません。PERは、言い方を変えると、「株価を投資金額、1株当たり純利益を1年で得られる収益と考えた場合に(注:実際の投資収益ではありません。)、投資金額を何年で回収できるか」を示しているため、低い方が割安と判断されます。

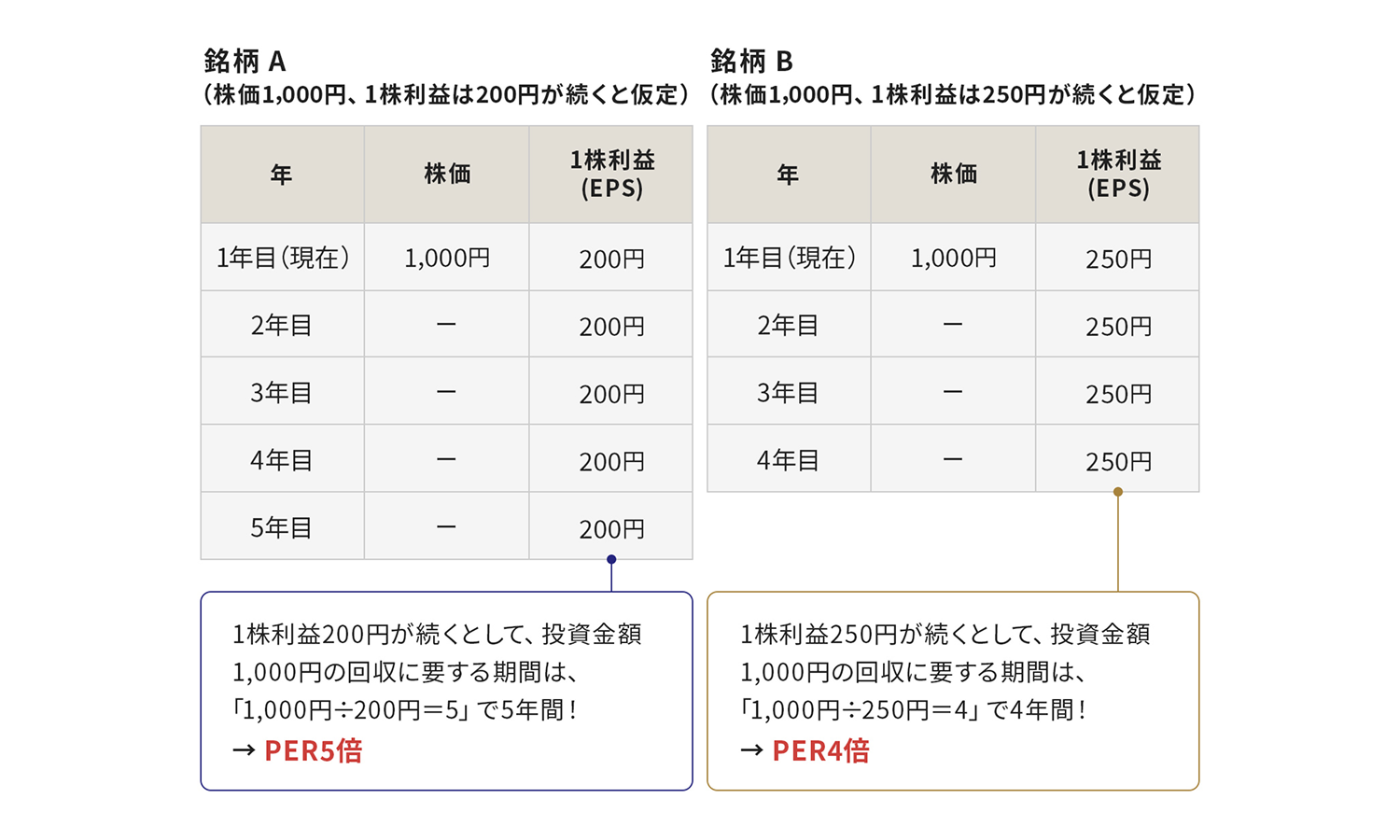

下の図を見ながら解説します。

※この表は「PERは低い方が割安」ということを分かりやすく解説するためのものです。

※この表は「PERは低い方が割安」ということを分かりやすく解説するためのものです。

実際の投資では、株価、1株当たり利益ともに変動します。

銘柄A、

銘柄Bともに株価が1,000円とします。違うのは1株当たり純利益(EPS)で、現在の1株当たり純利益は、銘柄Aが200円、銘柄Bが250円です。通常1株当たり純利益は増減しますが、ここではイメージしやすいように、1株当たり純利益が変わらないと仮定します。

銘柄Aは、1株当たり純利益が200円なので、投資金額である株価1,000円を回収するには、

株価1,000円÷1株当たり純利益200円=5年かかります。(PER5倍)

一方、銘柄Bは1株当たり純利益が250円なので、投資金額である株価1,000円は、

株価1,000円÷1株当たり純利益250円=4年で回収できます。(PER4倍)

回収期間は短い方が投資効率が良いため、株価は同じでもPERの低い銘柄Bの方が割安と判断します。

PERの目安と業界別の特徴

PERには、何倍以下なら割安、何倍以上なら割高という絶対的な基準値はありません。PERの平均値は市場や経済状況により変動しますが、日経平均株価など主要な株価指数のPERは15〜20倍程度が目安とされます。

一方、個別の銘柄のPERは業種や企業の成長性などによって大きく異なります。

【業種ごとのPERの特徴(一例)】

- ITなどの新興産業:高い成長性が期待されるため、PERが割高でも人気が集まり、さらに高くなる傾向がある

- 金融やエネルギーなどの成熟産業:安定した収益が見込める一方、爆発的な成長は期待されにくく、安定した利益水準に応じて株価が評価された結果、PERは低くなる傾向がある

PERの活用方法

PERは、次のような使い方をするのが一般的です。

収益構造や利益率などが近い同業他社と比較して、割安・割高を判断する

【同一業種で比較対象になる銘柄の例】

- ビール大手:サッポロ(2501)、アサヒ(2502)、キリン(2503)

- 自動車大手:日産(7201)、トヨタ(7203)、ホンダ(7267)

- 回転ずしチェーン:F&LC(3563)、くら寿司(2695)、カッパ・クリエイト(7421)

ある銘柄の現在のPERと過去のPERを比較して、割安・割高を判断する

【例】 A社

(1年前)株価が1,500円、予想PERが13倍

(現在) 株価が1,700円、予想PERが11倍

→株価は1年前より高くなっているが、PERは1年前より割安

PER活用の注意点とポイント

PERは株価の割安・割高を測るための有用な指標です。活用に際して注意したいポイントや、さらに有効な活用方法を紹介します。

PERを活用して投資判断を行う場合の注意点

PERが低いから、という理由だけで投資判断を行うのは要注意です。

予想PERは、あくまで予想値なので、不確実性を伴うこと

予想PERは、予想利益を基に算出するため、確実なものではないことを念頭に置いておきましょう。

PERが高くても、将来が期待されており今後も株価の成長が続く可能性もあること

高い成長が期待される企業の場合、投資家は、PERが高く株価が割高であっても投資することがあります。これは、現在の利益が小さくても、将来的な利益成長が続くことを見込んでいるからです。そのため、革新的な技術を持つ新興企業、テーマ性の高い銘柄などはPERが高くなる傾向があります。

PERは、景気サイクルに影響されることがあること

景気敏感株(景気動向によって業績が大きく変動する銘柄)の場合、景気拡大期には企業の業績改善が期待されるため、PERが高く見えても「将来の利益増加で割り戻せば適正」と投資家に判断され、株価上昇の要因となります。一方、景気後退期には、業績悪化への懸念から、PERが低く見えても投資家に敬遠されがちです。

PER、PBR、ROEの組み合わせによる企業分析

PER(利益水準から見た割安度)、PBR(保有資産から見た割安度)、ROE(収益性を測る指標)の三つの株式指標を総合的に分析すると、より有効な投資判断につなげられるでしょう。

例えば、ROEが高いにもかかわらずPERが低い銘柄は、市場で正当に評価されていない、いわゆる「割安に放置されている優良企業」の可能性があります。

PERに関するよくある質問(FAQ)

Q. PERの目安はどのくらいですか?

A. 市場や経済状況によって変動しますが、日経平均などの株価指数は一般的に15~20倍程度が目安とされます。しかし、個別銘柄では業界や成長性などにより大きく異なるため、あくまで参考として捉える

べきです。

Q. なぜPERは赤字企業では使えないのですか?

A. PERの計算式は「株価÷1株当たり利益」または「時価総額÷利益」であり、利益がマイナスだと計算できないためです。赤字企業や設立して間もない企業など、まだ利益が出ていない企業の評価にはPBRなどが使われます。

Q. PERが高いと、それ以上株価は上がらないのですか?

A. PERが高いということは、市場がその企業の将来の大きな成長を期待していることを示します。たとえ数字上は割高に見えても、その期待に見合った収益の伸びが見込める場合、一般的に株価はさらに上昇する可能性が高いでしょう。特に、急成長が期待される新興企業やIT関連企業などは、将来の収益を織り込んで高いPERで取引されることがあります。

Q. PERは同業他社や業種平均より低ければ低いほど良いのですか?

A. PERが低いということは、株価が利益に対して割安である可能性を示しますが、それが必ずしも良いとは言えません。PERが低い背景には、成長性の低さ、業界全体の需要減退や技術革新への対応遅れといった構造的な問題、または隠れた債務やバランスシート上の問題といった財務状況の悪化が懸念されている場合があります。

他の指標(PBR、ROEなど)や財務諸表、企業のビジネスモデルも併せて確認し、総合的に判断することが大切です。

みずほ証券ネット俱楽部では、銘柄詳細のページから、PERなどの株価指標を簡単に確認できます。ぜひご活用ください。

関連リンク

みずほ証券ネット俱楽部 >投資情報>株式>国内株式>個別銘柄の銘柄詳細

金融商品取引法に係る重要事項