株主優待とは

株主優待は、一定数以上の株式を保有している株主に対して、企業が商品やサービスなどを進呈する制度で、自社製品やサービスの割引券、商品券、カタログギフトなど、様々な種類があります。この制度は、企業による株主への還元と同時に、自社製品やサービスのPR、顧客獲得、株主とのコミュニケーション強化など、多面的な効果を期待して実施され、個人投資家にとっては銘柄選択の際の判断材料の一つになります。

株主優待は業種によって特徴が異なりますが、主に次のようなものがあります。

- 自社製品・サービスの割引や無料提供

- 商品券やギフトカード

- カタログギフト

- ポイントの付与

- 食事券や金券の贈呈

例えば、小売業では自社製品の提供や日用品・食品の割引券、外食産業では食事券が中心です。また、航空会社や鉄道会社では、航空券や乗車券の割引が一般的です。

なお、すべての上場企業が株主優待を提供しているわけではないため、株式投資を検討する際は事前に株主優待の有無を調べておきましょう。

株主優待の起源と歴史

株主優待は日本特有の制度で、欧米の企業では一般的ではありません。

日本で株主優待が始まった背景については、中元・歳暮などの贈答文化や株主総会でのお土産の制度化など諸説あります。

株主優待の起源は鉄道業と言われています。1899年(明治32年)に東武鉄道が300 株以上を保有する株主に対して「株主優待乗車証」を贈呈していたという記載が残っています。また、1926年発行の経済紙「実業の日本」(実業之日本社)では、西野恵之助氏が在籍していた山陽鉄道の優待について「鉄道で株主を優待した我が国では最初の企て」と述べています。

戦後は鉄道業だけでなく、百貨店や航空会社など、徐々に他の業種にも拡大、高度経済成長期には急増する個人投資家を取り込むため、裾野が一気に拡大しました。

株主優待をめぐる近年の動向

株主優待実施企業数の増加

2024年4月時点では、株主優待制度を導入する企業が前年同時点よりも増加し、上場企業の30%を超える約1,300社以上がこの制度を採用しています。個人投資家の取り込みや株主還元の一環としての意義が再評価されていることがうかがえます。

長期保有者向け特典の拡充

近年、株式の保有期間に応じて優待内容を段階的に充実させる長期保有優遇を採用する企業が増えています。これは、一定期間以上株式を保有することで追加的な優待品を提供することにより、長期保有を促すものです。

長期保有者向け特典の内容は、食品関連企業での製品数量の増量や、小売業における割引率の向上、追加的なポイント提供、工場見学や経営陣との懇談会といった特別イベントの開催など、多岐にわたります。

株主優待を受けるためには

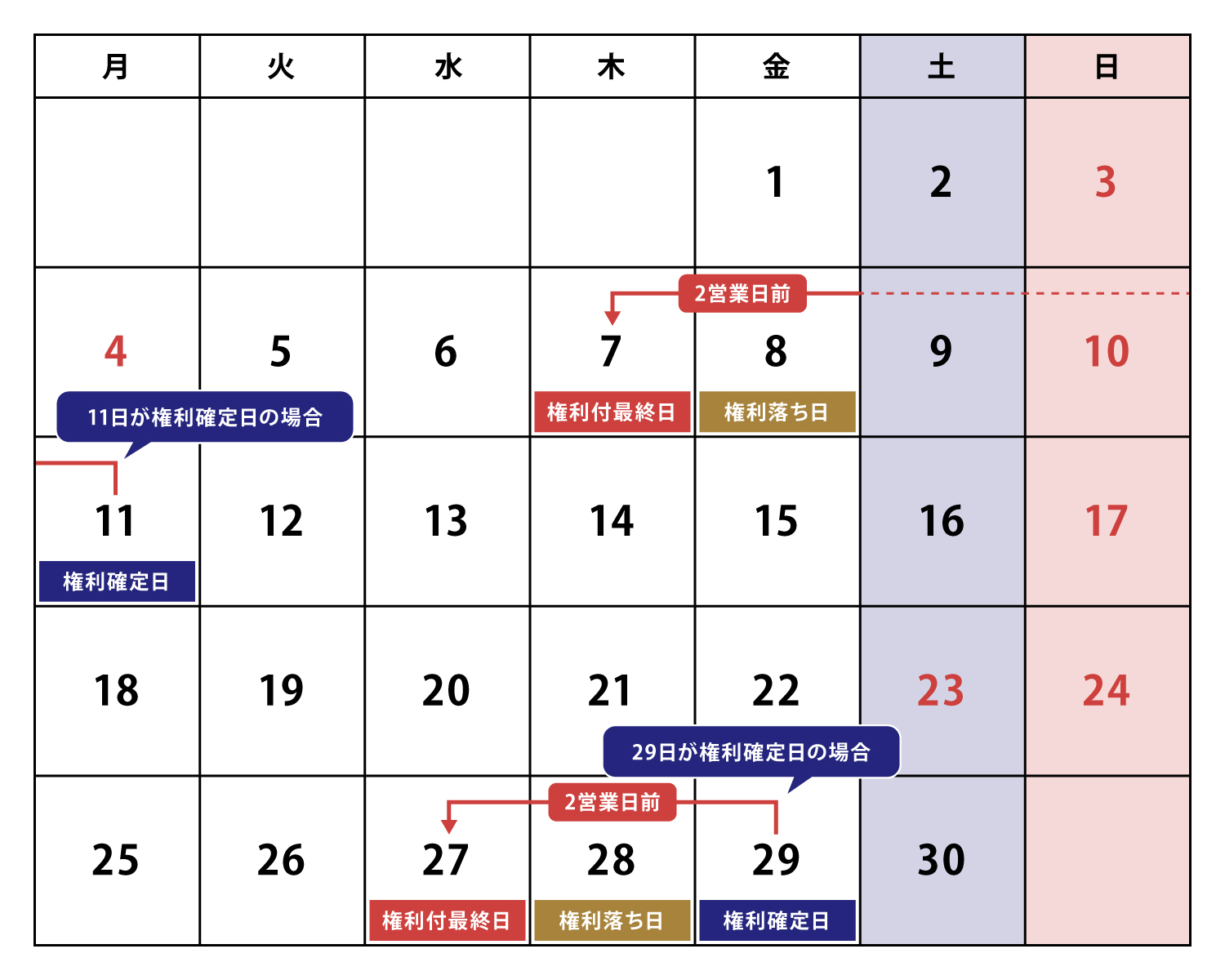

株主優待を受けるためには、権利付最終日までに株式を購入し、権利落ち日まで保有している必要があります。権利落ち日以降に購入した場合、その期の株主優待を受けることはできません。なお、権利確定日時点の株主名簿に記載されていることが条件なので、権利付最終日に株式を購入し、権利落ち日以降に売却した場合でも、株主優待を受ける権利は維持されます(継続保有などの条件がある場合を除く)。

権利確定日とは?

権利確定日とは、株主優待や配当金などの株主としての権利を得られる株主を確定する日のことを指します。各企業が指定する日で、決算日と同日であることが一般的です。

権利付最終日とは?

株主がその銘柄を保有することで株主権利を取得できる最終売買日で、権利確定日の2営業日前が権利付最終日です。

権利落ち日とは?

株式を購入しても株主の権利を取得することができなくなる日で、権利付最終日の翌営業日が権利落ち日です。(権利付最終日の大引け時点で保有している銘柄は、権利落ち日以降に売却しても株主の権利を取得できます)。

具体的には次のようなスケジュールとなります。

<2024年11月の場合>

株主優待銘柄を選ぶ際のポイント

株主優待に興味を持って株式投資を始める時は、以下のポイントを確認しておきましょう。

権利確定日を間違えない

株主優待を受けるための権利確定日は銘柄(企業)ごとに異なります。多くはその企業の決算月の月末ですが、権利確定日が月末以外の場合もあります。権利付最終日(権利確定日から2営業日前)までに株式を購入する必要があるため、権利確定日はあらかじめ調べておきましょう。

権利確定日を分散させる

権利確定日は3月と9月に集中しますので、権利確定日を分散させることで、株主優待を楽しむことができるタイミングも複数回に分けることができます。異なる月に権利確定日がある銘柄を複数選ぶことも選択肢の一つです。

株主優待取得に必要な株数を確認する

株主優待を受けるために必要な最低株数を確認しましょう。株主優待の権利を得るために複数単元の株数が必要な銘柄も多くあります。

継続保有が必要かどうか確認する

株主優待を受けるために一定期間の継続保有を条件とする銘柄があります。また、一定期間の継続保有で優待内容が充実する銘柄もあります。例えば、1年以上保有で優待品が増える、3年以上保有で優待ポイントが増加するなどです。長期投資を考えている場合は、こうした継続保有特典のある銘柄を選ぶのも選択肢の一つです。

株主優待の使用ルールを確認しておく

株主優待の有効期限や使用条件をよく確認しましょう。例えば、食事券の場合、使用可能な店舗や時間帯が限定されていることがあります。また、カタログギフトの場合、通常申込期限があります。自分のライフスタイルに合った使用ルールの株主優待を選ぶことが重要です。

社名を間違えない

似た名前の銘柄や、持株会社と事業会社を混同しないよう注意が必要です。優待内容や権利確定日が異なることがあるので、銘柄名と証券コードをしっかり確認しましょう。

株主優待に関するよくあるご質問(FAQ)

- Q1:

-

株主優待はいつ受け取れますか?

- A1:

-

一般的に権利確定日から2〜3ヵ月後に受け取ることができます。送付日や送付方法は企業のウェブサイト等で確認できます。

- Q2:

-

株主優待はどこに送られてきますか?

- A2:

-

権利確定日時点で株主名簿に登録されている住所(証券会社に登録されている住所)に送付されます。

- Q3:

-

株主優待を受けるには何株必要ですか?

- A3:

-

必要株数は銘柄によって異なります。企業のウェブサイト等で確認してください。

- Q4:

-

同じ銘柄を複数の証券会社で保有している場合、優待の対象となる株数は合算されますか?

- A4:

-

はい、同一の株主名義であれば株数が合算されて株主優待を受けることができます。

- Q5:

-

株主優待の内容は変更されることがありますか?

- A5:

-

はい、企業の業績や方針によって変更や廃止されることがあります。

- Q6:

-

権利確定日以降に転居した場合はどのようにすればよいですか?

- A6:

-

株主優待品の発送方法を企業のウェブサイト等で確認して必要な手続きをしてください。