円安とは

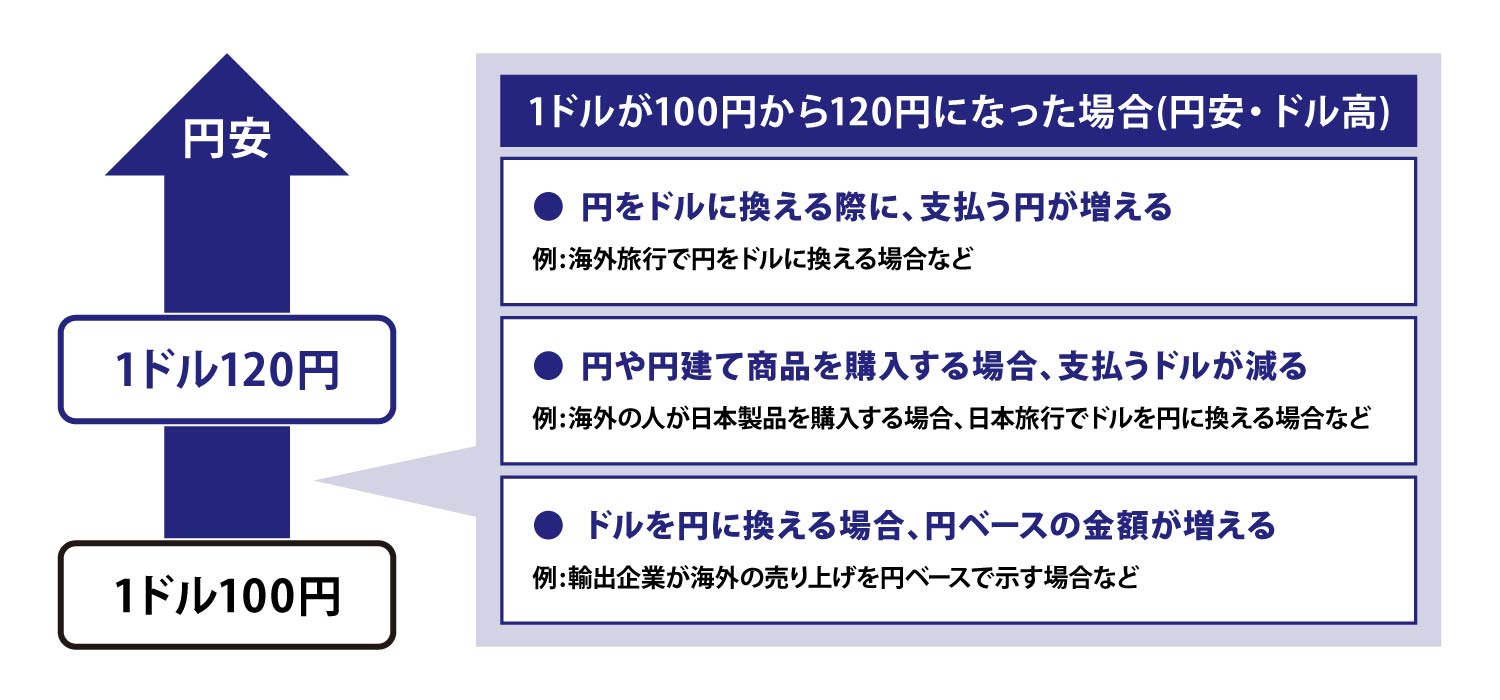

円安とは、日本円の価値が他国通貨と比較して下落している状態を指します。例えば、1ドル=100円から1ドル=120円になった場合、これを円安といいます。「安い」という理由は、同じ1ドルを手に入れるために、より多くの円が必要になった、つまり、円の価値が低くなった(=安くなった)ためです。円安になった場合、例えば、円をドルに替える際に必要な円が増え、反対にドルを円に替える際に必要なドルが減ることになります。

円安の影響

企業への影響

円安は、

輸出企業にとって追い風となります。円安下では、日本の製品が海外市場で割安になるため需要が増加し、自動車や機械など輸出依存度の高い企業の競争力が向上します。また、海外での売上を日本円に換算すると円ベースの金額が増えるため、円ベースの収益の拡大が期待できます。

観光業も、円安の恩恵を受ける代表的な業種です。訪日外国人観光客は、円安によって、自国通貨を円に交換する際に支払う金額が少なくなるため、旅行需要が増加し、ホテル、交通機関、飲食店など関連産業の活性化につながります。

反対に、輸入企業にとって円安は逆風で、コスト増加につながります。

なお、為替による影響を軽減するため、大企業等では、為替予約や調達先の多様化、海外での生産拠点の設立、現地通貨での取引比率を高めるなどの取り組みも行われています。

個人への影響

個人の生活では、企業の輸入コスト増加を要因として、ガソリン代や電気代などのエネルギー関連費用、輸入食品の価格や海外製品の価格が上昇するため、

日常生活における出費が増加する傾向があります。日本はエネルギーや食品を輸入に頼っているため、円安は物価高につながりやすいといえます。

また、円を他国通貨に交換する必要のある、

海外旅行や留学などの費用も上昇します。

一方、他国通貨を円に交換したり、円で評価したりする場合は円ベースの金額が増加します。例えば資産運用で外貨建て資産を保有している場合などは、外貨建て資産の価格に変化がなかったとしても、円ベースでの

資産価値が増加することになります。

円高とは

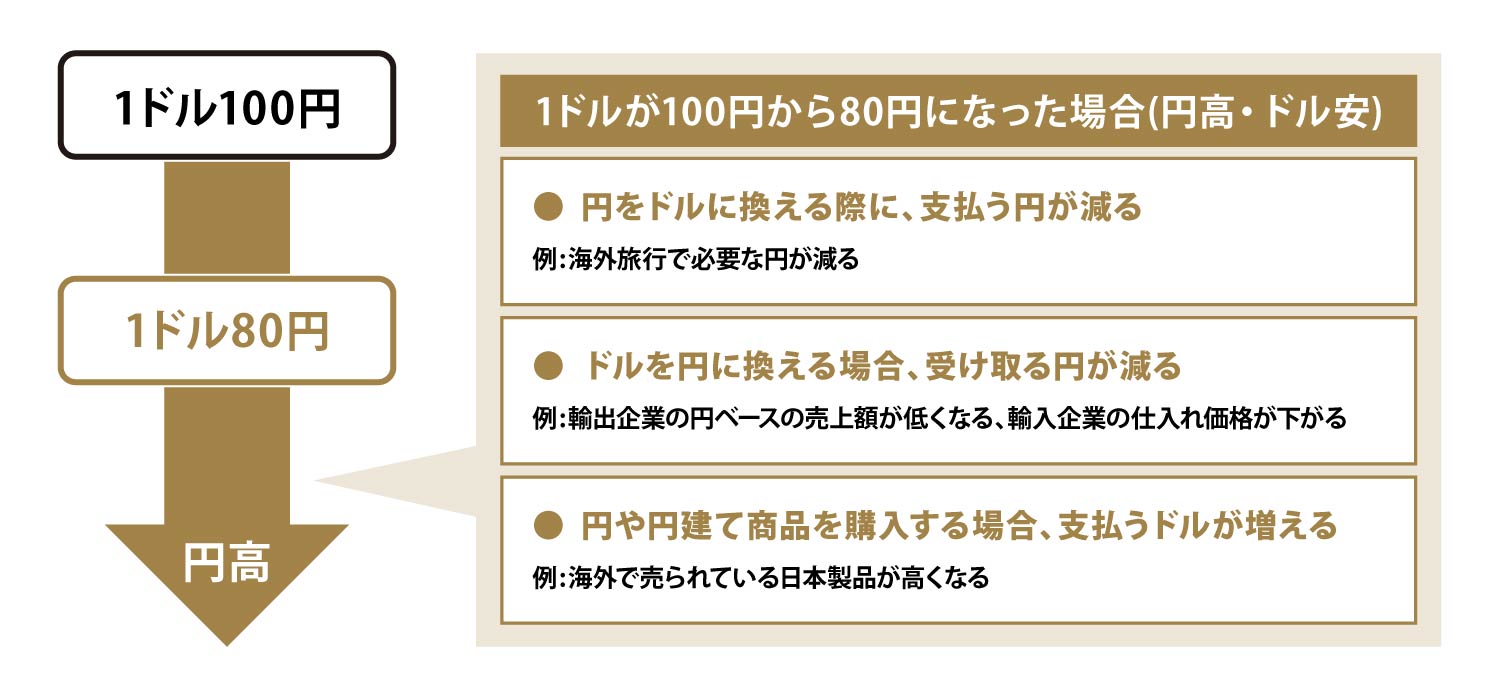

円高とは、円安とは反対に、日本円の価値が他国通貨と比較して上昇している状態を指します。例えば、1ドル=100円から1ドル=80円になった場合、これを円高といいます。円安と反対で、以前より少ない円で同じ1ドルを手に入れられるようになった、つまり、円の価値が高くなった状態です。円高になった場合、例えば、円をドルに替える際に必要な円が減り、反対にドルを円に替える際に必要なドルが増えることになります。

円高の影響

企業への影響

円高は、

輸入企業にとって追い風となります。円高下では、輸入コストが下がるため、燃料や食料品など輸入依存度の高い企業の競争力が向上します。仕入れコストの低下により、ガソリンや食品、衣料品などの価格が安定しやすくなります。

反対に、輸出企業にとって円高は逆風で、コスト増加につながります。日本製品が海外市場で割高になり、競争力が低下することで売上や利益が圧迫されます。また、円高により円換算額が減少することで影響を受けます。自動車など輸出依存度の高い業界では、この影響が特に顕著です。

なお、円安と同様、為替による影響を軽減するため、大企業等では、為替予約なども活用されています。

個人への影響

個人の生活では、企業の輸入コストの低下を要因として、ガソリン代や電気代などのエネルギー関連費用、輸入食品の価格や海外製品の価格が低下しやすくなるため、

日常生活における出費が低下する傾向があります。また、海外旅行や留学などの費用が低下し活発になることがあります。

一方、他国通貨を円に交換したり、円で評価したりする場合は円ベースの金額が減少します。例えば資産運用で外貨建て資産を保有している場合などは、資産価格そのものに変化がなかったとしても

資産価値が低下することになります。

実質実効為替レートとは?

ただし、二国間の為替レートだけでは、通貨の真の価値や競争力を正確に測ることは難しい場合があります。例えば、日本円と米ドルの為替レートが円高を示していても、ユーロや人民元など他の主要通貨に対して円安である可能性があります。このため、日本円の価値を正しく測るには、複数の国との貿易関係や為替の影響を考慮する必要があります。

ここで役立つのが「実効為替レート」という指標です。実効為替レートは、各国通貨との取引量(貿易量)を重み付けし、日本円の総合的な価値を示すものです。実効為替レートは、単なる二国間の比較ではなく複数の国との経済関係を反映しているため、より広範な視点から円の実力を評価できます。

さらに、実効為替レートにインフレ率(物価上昇率)を加味して調整したものが「実質実効為替レート」です。これにより、各国の物価変動を考慮して通貨の競争力を測ることが可能になります。実質実効為替レートは、輸出競争力や購買力の国際比較など、実際の経済活動における影響をより正確に反映しているといわれています。

為替レートが変動する主な要因

金利差と金融政策

為替レートの変動に大きな影響を与える要因の一つが、各国間の金利差です。金利とは、お金を借りたり預けたりする際の利息のことです。

各国の中央銀行(日本の場合は日本銀行)は、物価の安定や金融システムの安定をめざして金利を調整します。この金利の調整を金融政策といいます。ある国が金利を引き上げると、その国の通貨の価値が上がりやすくなり、逆に金利を下げると通貨の価値が下がりやすくなります。

例えば、日本の金利が0.3%、アメリカの金利が5%という状況では、より高い利息を得られるアメリカドルに資金が集まりやすくなります。このとき、円が売られドルが買われることにより、円の価値が下がり、為替は円安に振れやすくなります。

経済指標の影響

国の経済状態を示す様々な指標も、為替レートに影響を与えます。例えば、経済成長率(GDP成長率)が高い国の通貨は買われやすく、その価値が上がる傾向にあります。また、物価の上昇率(インフレ率)や雇用状況なども、為替レートの変動要因となります。

貿易収支も重要な指標の一つです。日本が海外で販売する金額(輸出)が、海外から購入する金額(輸入)を上回る状態が続くと、円高になりやすい傾向があります。逆に、輸入が輸出を上回る状態が続くと、円安になりやすくなります。

政治的・社会的要因の影響

政治的な出来事や社会情勢の変化も、為替レートの変動要因の一つです。例えば、新しい政権が誕生した際の経済政策への期待や不安、国際的な紛争、大規模な自然災害などによって、為替レートは大きく変動することがあります。

特に世界経済に不安が広がると、投資家は安全な資産を求める傾向があります。日本円は、日本の対外純資産の多さや金利の低さなどを理由に、世界的に安全通貨として認識されているため、このような時期には円が買われ、円高になりやすい傾向があります。

最近では、世界的な感染症の流行や環境問題への対応など、新たな要因も為替レートに影響を与えるようになっています。グローバル化が進む中で、一国の出来事が世界の為替市場に影響を及ぼすスピードも速くなっています。

物価や物価上昇率の影響

為替レートには、二国間の物価水準や物価上昇率(インフレ率)が直接的に影響します。例えば、ある国で物価が急上昇すると、その国の通貨の購買力が低下し、価値が下がります。このような状況では、その通貨が売られやすくなり、他の通貨に対して価値が下落します。一方で、物価が安定している国では、通貨の購買力が保たれるため、相対的にその国の通貨が買われやすくなります。

資産運用における為替の考え方

為替レートの変動と運用資産

資産運用では、外貨建ての金融商品(外国株式や外貨建て債券など)に投資する場合、円ベースの資産価値は、資産そのものの動きに加え、為替レートによっても変動します。

例えば、10,000ドル分の米国株式を購入した場合の為替レートの影響について考えてみましょう。購入時のレートが1ドル=100円の場合、円ベースの資産価値は100万円ですが、株価に変動がなかったとしても、為替レートが1ドル=120円まで円安になれば資産価値は120万円に増え、1ドル=80円まで円高になれば80万円に減少します。このように、外貨建て資産の場合、投資対象そのものの価値が変わらなくても、為替レートの変動により、円ベースの資産価値は変動します。

資産運用の基本的な考え方と為替変動リスクへの備え

資産運用では、リスクを分散しながら収益をめざすことが基本です。投資対象を複数の資産や地域に分散することで、一部の資産価格が下落したとしても、資産全体に与える影響を最小限に抑えられます。為替レートの変動にそなえ、投資対象の通貨や商品を分散させるとよいでしょう。

外貨建て資産には、外貨預金や外国株式、外国債券、これらを組み入れた投資信託、海外不動産ファンド(REIT)などがあります。また、実物資産である金やプラチナなどの貴金属への投資も選択肢の一つです。これらは、通貨の価値が変動する環境下でも比較的安定した価値を保ち、インフレリスクの軽減にも役に立ちます。

為替が円安のとき

円安局面では、

輸出関連企業への投資が一つの選択肢となるでしょう。例えば、自動車、電子機器、機械といった輸出産業は、円安により海外での競争力が高まり、業績が向上しやすい傾向があります。

為替が円高のとき

一方、円高局面では、

内需型企業や

輸入関連産業が恩恵を受ける傾向にあります。飲食業、流通業などの国内市場を中心に収益を上げる企業は、輸入コストの低下により利益率が向上しやすくなります。また、円高は海外旅行が割安になるため、旅行代理店や航空業界、さらには高級ブランド品を扱う企業も注目される対象です。

円高局面は、外貨建て資産を割安で購入する機会でもあります。外国株式や外国債券、これらを組み入れた投資信託、海外不動産ファンド(REIT)などをこのタイミングで保有すれば、将来的に円安局面が訪れた場合、為替差益が期待できます。長期的な視野でポートフォリオを分散させることがリスク管理の観点からも大切です。