社債とは

債券のうち企業(民間の事業会社)が発行するものを社債といいます。社債は、国債や地方債と並んで債券市場の一角を占めており、企業の大規模な設備投資や事業拡大、財務体質の改善などに活用されています。

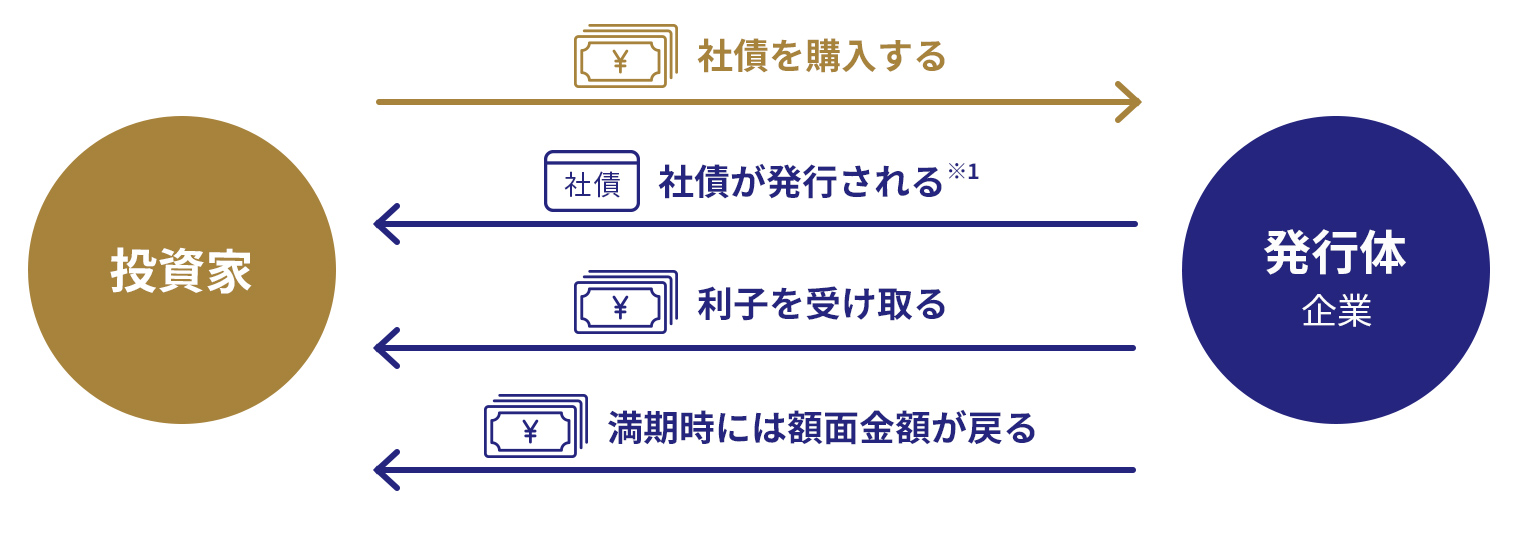

企業は資金調達のために社債を発行し、投資家はその社債を購入することで企業に資金を提供します。この仕組みにより、企業は必要な資金を調達し、投資家は定期的な利子収入を得ながら満期時(償還時)に額面金額を受け取ります。

※1 実際の債券は電子化されています。

※1 実際の債券は電子化されています。

※上記は一般的な利付債券の場合です。

例えば、ある企業が10年満期、年利2%の社債を発行したとします。この債券を、投資家が1000万円分購入した場合、投資家は毎年20万円(税引前)の利子と10年後に1000万円の元本を受け取ります。

社債と株式の違い

社債と株式は、どちらも発行体(企業)の資金調達手段ですが、利益の分配方法や議決権の有無などが大きく異なります。

社債を発行する目的

企業が社債を発行する目的は多岐にわたります。主な目的とその詳細について解説します。

1. 事業拡大や設備投資のための資金調達

企業が新規事業に参入したり、生産設備を増強したりする際には、多額の資金が必要です。社債発行は、このような大規模な投資のための資金を一度に調達できる方法の一つです。

例えば、自動車メーカーが電気自動車の生産ラインを新設する際に、数百億円規模の社債を発行して資金を調達するケースなどが挙げられます。

2. 運転資金の確保

事業を円滑に運営するためには、日々の運転資金が欠かせません。社債は、長期的かつ安定的に運転資金を確保する手段として活用されます。

3. 既存の借入金の借り換え

金利の低い時期に社債を発行し、より高金利の既存の借入金(ローン)を返済することで、企業は年間の利払い負担を軽減できます。これは財務体質の改善にもつながります。

4. M&A(企業の合併・買収)資金の調達

企業が他社を買収する際、社債を発行して資金を調達することがあります。

例えば、大手IT企業が新興のベンチャー企業を買収する際に、数千億円規模の社債を発行して資金を調達するケースなどが見られます。

5. 資金調達手段の多様化

銀行借入だけでなく、社債発行も活用することで、企業は資金調達手段を多様化できます。これにより、特定の資金源への依存度を下げ、財務の安定性を高めることができます。

例えば、銀行借入に依存していた中堅企業が、社債を発行することで資金調達手段を多様化するケースなどがあります。

このように、企業は自社の経営戦略や財務状況に応じて社債を発行します。投資家にとっても、企業がどのような目的で社債を発行しているかを理解することは、投資判断を行ううえで大切な情報となります。社債の目論見書(もくろみしょ)には、集めた資金の使用用途が記載されているため、社債の購入を検討する際は、よく確認しましょう。

社債発行による資金調達の特徴

① 資金計画を立てやすい

返済期間を企業が設定でき、将来にわたって必要なコストも発行時に確定するため、資金繰りに適した社債発行できます。

② 満期日までは元本の返済が不要

毎月一定額の返済が求められる銀行借入と異なり、社債は満期日まで返還が必要ないため、調達資金をまとめて投資に充てられます。

③ 経営権に影響しない

債権者は議決権を保有しないため、企業の意思決定には影響を及ぼしません。

④ 財務構造を調整できる

借入への依存度を下げて財務のバランスを取ったり、資本効率を改善したりすることができます。

⑤ 返済義務がある

株式と異なり、社債には返済義務があるため、償還日には必ず返済をする必要があります。銀行借入の場合は返済猶予などの相談余地がありますが、社債にはありません。

⑥ 利払いコストがかかる

利子分の支払いが定期的に求められます。

⑦ 発行手数料がかかる

社債発行時は、基本的に証券会社等に手続きの委託をするため、引受手数料や取扱手数料などがかかります。また、目論見書の作成・印刷費用や格付け取得費用などもかかります。

社債に投資するメリットとリスク

メリット

安定した利回り

社債は、定期的に利子が支払われるため、安定した収入が期待できます。

株式よりも低リスク

一般的に、社債は株式と比較して価格変動の幅が小さく、リスクが低いとされています。また、満期まで社債を保有すれば、発行体に破綻などの信用事由がない限り、額面金額が払い戻されます。

多様な選択肢

社債には様々な種類の商品があり、投資家のニーズに合わせて選択できます。国債並みの低リスク商品から、ハイイールド債(利回りが高く、信用格付が低い債券)などの比較的高リスクな商品まで、いろいろな社債があり、期間も短期から超長期まで様々です。そのほか、転換社債や新株予約権付社債など、特別な権利の付いた社債もあります。

リスク

社債投資には様々なメリットがありますが、同時にリスクも存在します。

信用リスク

信用リスクとは、発行企業が経営破綻や財務状況の悪化により、利子が支払われなかったり、元本を受け取れなくなったりするリスクをいいます。発行企業が債務不履行に陥るデフォルトリスクや、発行企業の信用力が低下し、社債の格付けが引き下げられる格下げリスクなどがこれにあたります。

社債に投資する際は、発行企業の財務体質が健全か、しっかりと確認することが重要です。

価格変動リスク

価格変動リスクとは、市場金利の変動により社債の価格が変動するリスクです。市場金利が上昇している環境下では、既存の固定金利の社債の価値が下落するため、中途売却を行う場合は損失が発生する可能性があります。

流動性リスク

流動性リスクとは、社債を希望する時期や価格で売却できないリスクです。社債を中途売却する場合は、銘柄によっては、希望した時期に売却できない、希望する価格で売却できない、売却金額が購入金額よりも低い金額になる、などの場合もあります。

社債の種類

社債には様々な種類があり、それぞれに特徴があります。ここでは、主な分類と代表的な社債の種類と投資のポイントについて紹介します。

発行体による分類

権利や特徴による分類

返済順位による分類

募集範囲による分類

なお、社債には、円建てで発行されるものだけでなく、ドルやユーロなどの外貨建てで発行されるものもあります。外貨建て債券は信用リスク・価格変動リスク・流動性リスクに加えて為替変動リスクがある一方、円建て債券と比較して高い利回りが設定されていることが多いです。

社債の購入方法

社債は、証券会社で購入できます。

一般的に、公募債の場合は100万円程度から購入できます。個別の社債の最低購入金額は、募集時のリーフレット等に記載されている「申込単位」で確認できます。

社債の選び方

社債を選ぶ際は、発行体の財務状況や社債発行の目的(資金使途)に加え、利率や利回り、満期までの期間、格付けなどを参考に、自身の目的に合う商品があれば検討してみるとよいでしょう。

関連リンク

みずほ証券は、社債の引き受けにおいて、業界をリードする証券会社です。

金融商品取引法に係る重要事項